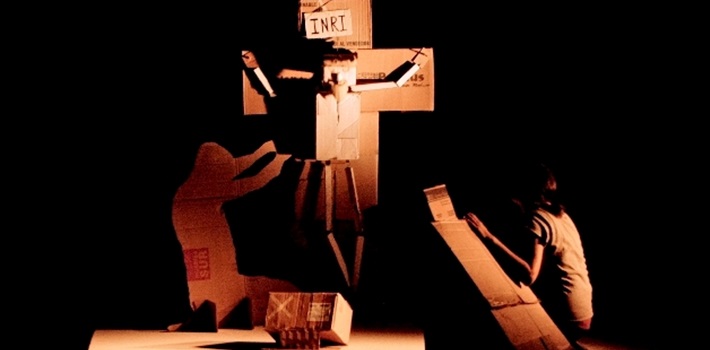

Manuela Infante, actriz, dramaturga y directora de la compañía Teatro de Chile, conversó con Revista Dínamo sobre su obra Cristo

Por Gabriela Koolen

¿Qué tienen que ver la historia, la filosofía y la religión con el teatro? Siete años después de su estreno en Chile, y luego de haber pasado por FIBA en Buenos Aires, la compañía Teatro de Chile presentó Cristo -una de sus obras más críticas- en el Teatro Sarmiento. Manuela Infante habla de esta experiencia, y de su visión del teatro.

Dínamo: ¿Cómo surgió la idea de hacer una obra sobre Cristo?

Manuela Infante: Hicimos varias obras sobre personajes históricos con la compañía. La primera fue sobre un héroe naval chileno, después hicimos una sobre Juana de Arco, y luego vino Cristo. Montar obras con personajes históricos permite no tener que contar toda la historia, porque la gente ya la conoce. Entones uno se puede dedicar a la periferia. Ahí creo que hay un impulso post dramático, de querer construir estructuras dramatúrgicas que no sean necesariamente el relato de historias lineales. Por otra parte, los personajes históricos permiten pensar cómo se contruye la historia, la realidad. En ese sentido tenemos como fijaciones existencialistas, siempre trabajamos con conceptos muy ontológicos. Con todas las obras de personajes históricos fuimos trabajando el tema de la construcción del mito por repetición, de cómo se construyen y se usan esas figuras a lo largo del tiempo, y etcétera. Entonces, apareció la idea de hacer Cristo porque precisamente es el personaje histórico por definición, el más representado, más construido a través de la historia, y con más versiones. Yo en esa época estaba haciendo un Máster en Amsterdam y estaba leyendo mucho post-estructuralismo europeo, Derrida y estaba muy metida en el tema de la representación y de la cita de la cita.

D: La obra plantea una visión de crítica constante ¿Cómo fue la recepción?

M.I: Siempre nos reímos porque cuando estrenamos Cristo fue muy árida. La gente tuvo muy buena recepción pero se sentía muy punk, muy empujando los límites de lo que el espectador podía ver. Y hoy se siente muy pop y muy fácil. También porque los tiempos cambian. De alguna manera creo que esa postura crítica o ese juego del vértigo, del abismo de la crítica ya es una práctica que sabemos, conocemos y sabemos vivir. Es loco ver cambiar la obra en ese sentido. Antes era una obra angustiante y difícil. Hoy la gente se sienta, se ríe, la pasa bien. Es bonito cómo ha ido cambiando. Ahora ya queremos cerrar. Yo misma no sé si hoy estoy tan de acuerdo con esa obstinación crítica. Creo que hay algo destructivo en la actitud crítica permanente. Después de Cristo han venido cinco obras más en las que estamos pensando otras cosas, y trabajando desde otros lugares. Hay ideas que en un primer momento son útiles y movilizan cosas y después ya no son tan útiles.

D: ¿Cómo fue para ustedes la experiencia de presentar esta obra acá?

M.I: Ya habíamos estado en Buenos Aires en el FIBA anterior, en el Teatro 25 de Mayo, llenísimo. Tuvimos conversaciones muy interesantes con el público. Nos encanta venir porque la pregunta y respuesta con el público acá son espectaculares. La gente viene al teatro con un nivel cultural adquirido muy alto. Creo que tiene que ver con la tradición teatral.

RD: ¿Cómo definís la identidad de la Compañía?

M.I: Surgió en la Escuela de Teatro, en la Universidad de Chile. Al principio los que estábamos éramos todos compañeros, y luego en el proceso se ha ido sumando y saliendo gente. Creo que el lugar que tiene la compañía en el teatro chileno es de un trabajo que la gente sabe que es de mucha investigación siempre, mucho tiempo. Trabajamos sin partir de textos que están escritos y escribimos en la medida que avanzan los ensayos. Partimos casi siempre de teoría, de filosofía contemporánea. En nuestras obras el tono es como más filosófico que dramático. Estamos siempre tratando de tocar los límites de lo que entendemos por teatro. Creo que tenemos una búsqueda como de empujar en cada proyecto los límites de lo que antes entendimos por “lo teatral”. Eso es algo que se ha repetido, y no sé por qué. No es una declaración como una misión pero nos pasa. También es una compañía que trabaja muy basada en lo actoral, y mucho material sale de ahí.

D: Hablás de empujar los límites de lo teatral, ¿qué es “lo teatral” hoy para vos?

M.I: Sé lo que estoy tratando de empujar, pero no sé qué es lo teatral. Yo encuentro interesante preguntarse cómo podría ser un teatro donde el ser humano no fuera necesariamente el centro. Eso obviamente habla de una época que estamos viviendo. Hay una sensación como de cambio de Era, en ese sentido más romanticista, donde el hombre se siente de nuevo más vulnerable frente a las fuerzas de “lo otro”, aunque no sé qué es lo otro. También para mí hoy es importante la pregunta del rol del teatro: ¿tiene que ser útil o no en términos políticos? ¿es más poderoso un arte inútil? Las preguntas son básicamente movilizadoras de formas. Son unos vacíos que inauguran, promueven la emergencia de la forma.

D: ¿Con qué otros proyectos están trabajando ahora?

M.I: Estamos de gira con nuestra obra anterior, que la estrenamos en el FIBA, que se llama Zoo. Parte de los zoológicos humanos que existían antiguamente, que es un tema que estuvo muy en boga en Chile en los últimos tiempos porque devolvieron los restos de algunos indígenas que murieron en giras en exhibiciones en Suecia y París. “Zoo” es una especie de versión contemporánea de un zoológico humano. Son dos científicos que se encuentran a los dos últimos exponentes de una etnia que inventamos nosotros. El fondo de todo el juego es que es una etnia inventada. Y lo que tiene de particular esa etnia es que para sobrevivir imitan. Los científicos los quieren conservar porque son los dos últimos especímenes, pero los dos especímenes para sobrevivir imitan a los científicos y terminan siendo iguales a ellos. Básicamente ese es el recorrido. Pero es un comentario sobre la imitación, y es también una mirada post colonial.

RD: ¿Y a futuro?

M.I: Estamos recién empezando una investigación para un proyecto nuevo que se estrena a mediados del próximo año. Está basado en una corriente filosófica europea que se llama “realismo especulativo”, y es una especie de vuelta a las cosas, a la importancia que tienen las fuerzas no humanas. Es como una crítica a la mirada antropocéntrica. El realismo especulativo es una pregunta sobre qué es el realismo. ¿Qué tan posible es imaginar que las cosas están en el mundo independientemente de nosotros? Es todo lo contrario de Cristo. Aquí es un poco como decir “si un árbol se cae en medio del bosque y nadie lo vio quizás no existe” y en esta obra que estamos ensayando el argumento es un poco el contrario. Vemos cómo jugamos a defender la idea de que el árbol está ahí independiente de si alguien lo vio o no. Después de tantos años de hacer Cristo uno tiene tantas ganas de creer en alguna cosa. Es como decir: “ya, ahora hagamos una obra con fé”.