A partir de los cambios sociales y políticos de los últimos años en relación a la sexualidad se produjo una ruptura del esquema binario de género y un replanteo en la cosmovisión

Por María Luján Torralba

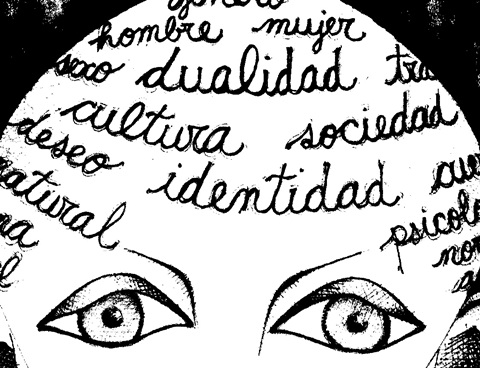

Ilustración Virginia Torralba

La Ley de Matrimonio Igualitario, junto con el crecimiento de las familias homoparentales y el aumento del reclamo de las personas trans a un reconocimiento social y civil que impulsó el proyecto de la Ley de Identidad de Género llevaron al replanteo y debate sobre la cuestión del género. Estos sucesos, que son consecuencia de luchas históricas y de un cambio en la sociedad, ponen en jaque la construcción social del mundo moderno sustentado en un pensamiento binario con identidades de género inalterables como la de femenino y masculino.

El género. ¿Qué es el género? ¿En qué se diferencian sexo y género? ¿El sexo es natural y el género cultural? Para acercarse a una definición de este concepto es importante tener en cuenta que, desde una mirada foucaultiana, toda verdad está atravesada por fuerzas de poder. Carlos Figari, Doctor en Sociología, compilador y autor del libro Todo sexo es político: Estudios sobre sexualidades en Argentina, explica que el género en tanto definición cultural de lo que deben ser hombres y mujeres, de lo que debe ser su cuerpo y fisiología y lo que deben desear en consecuencia responde a un particular esquema social que define una forma específica de organización corporal o corporalización. Por eso, más allá de si el género es anterior al propio sexo y por tal lo define (o viceversa), ambas cuestiones, sin olvidar el deseo, son inseparables. “Esta particular forma de organización social de lo que denominamos “sexualidad” se basa en la triada sexo/género/deseo subsidiaria de la heteronormatividad. Es esta formación discursiva quien fija los parámetros identitarios que la rigen y de sus caracteres y especificidades han dado amplia cuenta las teóricas feministas como las de Monique Wittig, Joan Scott, Marta Lamas y Judith Butler”, agrega Figari.

A lo largo de la historia, las personas con identidades trans han quedado excluidas de los esquemas sociales y han sido discriminadas por este motivo. La Licenciada en Sociología y ex miembro del Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) del Área de Salud del Instituto Gino Germani, Laura Zambrini desarrolla un recuento histórico para entender el concepto de género que se trabaja en la actualidad. “Bajo la impronta del modelo de ciencia moderna y positivista, la incipiente sexología del siglo XIX estuvo orientada a la búsqueda de sexualidades desviadas y comportamientos caracterizados en aquellos tiempos como perversos e indeseables. Ulteriormente, se forjó una tradición, que hoy podría calificarse de esencialista que determinó los modos de pensar las sexualidades y las identidades de género asociándolas a cuestiones naturales, y que dejaba de lado las mediaciones culturales, históricas y sociales. Esta tradición consolidó a la heterosexualidad como parámetro normativo para toda una jerarquización de prácticas e identidades sexuales basada en la dicotomía normal/desviado. Su sustento ideológico radicaba en la matriz de pensamiento binario propio de la racionalidad moderna, que posibilitaba pensar los géneros y las sexualidades en términos dicotómicos: hombre/ mujer, femenino/ masculino. Se establecieron como patológicas experiencias de género que no se ajustaran al esquema binario. La categoría de género también fue producto de la impronta del paradigma de la medicina cuyo objetivo era brindar explicaciones para las manifestaciones de conductas sexuales calificadas como desviadas. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, numerosos trabajos, desde las ciencias sociales, rompieron con la tradición esencialista respecto a la concepción de las identidades sexuales y/o de género. Estos nuevos abordajes hacen hincapié en la dimensión sociocultural, es decir, entender al género como una construcción social. Desde esta perspectiva ninguna identidad es caracterizada como más original o real que otra, sino que toda identidad es una construcción permanente atravesada por lo social”.

En los últimos años en Argentina las personas trans se han hecho escuchar, es así que el próximo 18 de agosto se debatirá en las comisiones de Legislación General y de Justicia de la Cámara de Diputados la Ley de Identidad de Género. Este proyecto impulsado por la diputada socialista Silvia Augsburger, y redactado junto con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, contó con la firma de doce legisladores de diferentes bloques políticos. La Ley reconoce el derecho de las personas trans a rectificar sus datos registrales. Por lo tanto, podrán acceder a un DNI que refleje su nombre e identidad de género. Mas allá de la cuestión legal, la aprobación de la Ley representa un reconocimiento social a aquellas personas que, en su mayoría, viven excluidas e imposibilitadas de acceder a trabajos formales estables entre otras complicaciones. De todas maneras, la sociedad aún necesitaría una mayor apertura. “Las personas trans ponen en evidencia que lo femenino y lo masculino son construcciones sociales, y no naturales. No tener en cuenta el proceso histórico que hay detrás de las normas sociales de género puede llevar a prácticas homo fóbicas o machistas. Por estas razones el colectivo travesti es hoy uno de los más discriminados en el país”, interpreta Zambrini.

La construcción de la identidad de una persona transexual o travesti está relacionada con los estereotipos sociales de masculinidad y feminidad que generalmente se han identificado con “el género”. Figari se plantea qué sucede cuando una persona cuyo sexo es masculino adopta el estilo genérico femenino y viceversa. Figari dice: “En esto no necesariamente coincide la cuestión de la orientación sexual. Puedo ser heterosexual y comportarme con muchas o todas las características expresivas del otro sexo, puedo ser también varón homosexual y comportarme como se espera de un hombre o de una mujer. La experiencia travesti y muchas otras experiencias trans se sitúan en este campo que es independiente del deseo sexual”. Además, Figari se opone al Dr. Juan Carlos Kusnetzoff quien sostiene que si un hombre, o sea, alguien que tiene pene, desea a una persona que aunque se vista o crea una mujer tiene pene, es un homosexual. El sociólogo considera que lo que tal limitada visión indica es la imposibilidad de una mirada sociológica que comprenda la experiencia del otro y no que la normativice en pos de otro dogma como parece constituir muchas veces la sexología moderna. “Es decir, que tenga o no relaciones o desee tenerlas no incide en su identidad. Un hombre o mujer heterosexual puede tener deseo por travestis, como alguien identificado como gay, como lesbiana o como travesti o trans”, concluye Figari.

La desnaturalización de las categorías de género femenino y masculino saca a la luz la organización ilusoria de la sociedad moderna sustentada por preceptos dictados por las fuerzas de poder. Las diferentes maneras de vivir el cuerpo y la sexualidad, y la construcción de identidades diversas generan no sólo un cambio en la población argentina sino también un replanteo de la forma de ver el mundo.