Colombia se caracteriza por ser víctima de innumerables violaciones a los derechos humanos. Esa violencia apunta a alejar del poder a quienes desean cambiar las condiciones sociales

Por Bruno Sgarzini

@brunosgarzini

Un día a Lina le dijeron “te tenes que ir porque acá corre peligro tu vida” y se fue a Suecia. Otro día a Gustavo le avisaron por teléfono que su figura alargada de intelectual de anteojos no era bienvenida y partió a Venezuela. Lina estaba en un proyecto en la Sabana de Bogotá que buscaba agremiar a los trabajadores del campo desde un centro educativo convertido en organización, Gustavo participaba de una iniciativa en la que un pueblo indígena reclamaba por la restitución de sus tierras.

Detrás de los dos, quedó vacía la silla de la oficina del abogado que les avisó sobre la posibilidad de que sean asesinados. “Aún no me explico cómo no se fue. Nos salvó a muchos, pero él no alcanzó a escapar”, afirma esta morena consumida por la política en su piel y cabello. Antes, en los oídos de sus compañeros de la Unión Patriótica, habían repicado las mismas amenazas y así fue la historia a eliminar a un partido político, sin que nadie le ponga una mano en el pecho. Fueron asesinados dos candidatos a la presidencia, siete congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 69 concejales, más de 3000 dirigentes y militantes y se estima que desaparecieron 1000 personas de la agrupación.

Lina y Gustavo son parte de los 390 mil refugiados políticos colombianos que deambulan por el mundo a la espera de que la política no sean tan peligrosa en sus lares repletos de paisajes naturales, donde las montañas juegan a ver cuál tiene el verde más original y las nubes parecen salidas del hueco de un asiento de avión de una manera tal que están ahí al alcance de la mano. En el medio de ese mundo de historias sin fin están los que manejan los fusiles Imi Galil de fabricación nacional que, por ejemplo, hacen de ese país el de mayor cantidad de sindicalistas asesinados del mundo con 2721 muertos. Tan grave es el número que el Congreso de Estados Unidos no aprobará el Tratado de Libre Comercio hasta que no se reduzca.

Como el resto, Lina y Gustavo saben que de poner un solo pie en su país serán hueco, cajón, flores y olvido. Detrás de ellos, no sólo quedó el abogado, sino más de 1400 campesinos asesinados por reclamar por sus derechos y cinco millones de desplazados por el “conflicto”, denominación dada al coctel preparado entre agentes del Estado, paramilitares y guerrilleros. Desordenado en el relato informativo, efectivo en su tarea de convertir a la política en un ser despreciable de esos que congelan el tiempo, pero no los murmullos cuando caminan por un calle atestada de personas.

Y cuando no es así, cuando el que pone un paso sobre otro no genera rechazo ni condena en esa calle llamada sociedad, viene la violencia a cortar ese momento único en el que un dirigente convoca a multitudes a la hora de sus discursos. Eso fue lo que le pasó primero a Elicer Gaitán en 1948 y luego a Luis Galán en 1989, ambos líderes liberales que iban a paso de vencedores hacia la presidencia de esa nación de rumba, salsa y merengue.

De la misma forma, sin que nadie haya escuchado el arrastre de pies o las paladas donde se cavaron sus fosas, alrededor del camino de Lina y Gustavo están los 38 mil desaparecidos registrados desde 1980 hasta la fecha. También las cinco millones de hectáreas verdes y aptas para el cultivo de lo que uno se imagine que dejaron los desplazados. Todo un hilo que se enroló en un círculo de años hasta que formó una bola grande hacia el mismo lado con un sentido, una dirección y una intención.

“En América latina, se ve que desde el Estado se impulsaron políticas de represión contra la población de una manera sistemática. En Colombia, sucede esto pero con diferencias. No es tan marcado como ocurrió en la dictadura argentina, por ejemplo. Por eso no se puede decir que las desapariciones fueron fuertes entre este período y período porque fue algo constante”, subraya Fabían Bernal, politólogo colombiano y magister en Derechos Humanos.

Bernal, además, sostiene que “durante los 80 se dan la gran mayoría de las masacres en la que por general están involucrados los paramilitares y en algunos casos el ejército”. En muchos de las ocasiones, incluso las autodefensas, como también se las denomina, guardaban “sus armas y vehículos en los batallones militares”. Lo real es que, según Bernal, hasta los 90 se pensaba “que eran grupos aislados y no que en realidad eran parte de un plan sistemático en el que se violaba derechos humanos y se perpetraba masacres”.

Así este camino a Lina y a Gustavo comienza en la misma tierra de la que se escaparon a partir de los 60 cuando se legalizaron los primeros grupos armados de los terratenientes para defender y recuperar territorios. El fondo de la cuestión es quién controla lo que dejaron los desplazados y cómo se hace para mantenerlo así. También congelar las cifras de informalidad laboral (60%), desocupación (12%) y pobreza (50%). Esos son los faroles que iluminan los pasos de los dos dirigentes que intentaron revertir el proceso de una u otra manera.

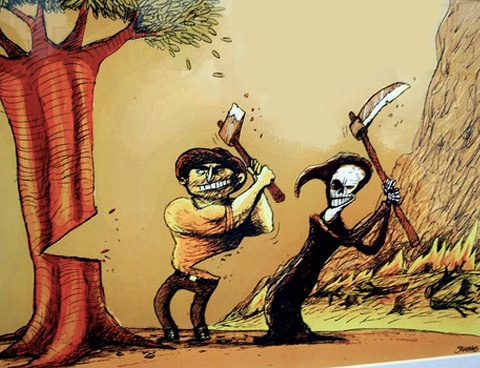

Los árboles que se caen en picada y que buscan cerrar su paso son distintas estrategias del poder. Por eso, bajo el sonido del desgarramiento de sus bases que provocan la ida a pique, se encuentra un leñador que forma parte de un grupo extenso cuyo fin es infundir un miedo que paralice y desmotive a quienes, como ellos, quieran llegar por lo menos al pueblo más cercano. El auto donde viajan es el principal rival a vencer por ese ejército de hombres ya que de prosperar esa organización de mecanismos que permite que éste avance, florecerá el propio germen de su destrucción.